Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol

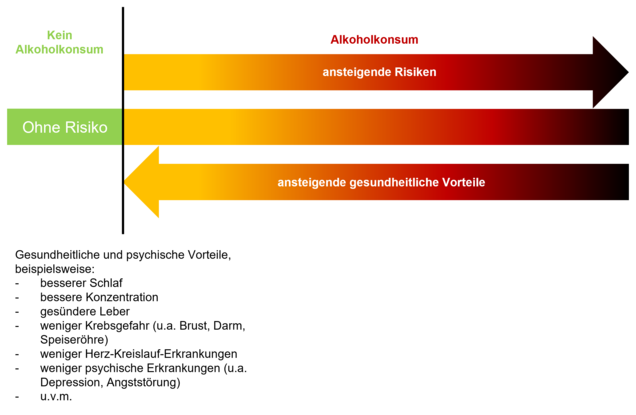

Neueste Forschung zeigt: Alkohol schadet der Gesundheit vom ersten Glas an.[1] Alkoholkonsum zu verringern und am besten zu beenden, verspricht k√∂rperliche und psychische Vorteile. Das k√∂nnen sein: eine ges√ľndere Leber, weniger Infektionen, weniger Krebsrisiko, weniger Unfallrisiko, weniger Konflikte in sozialen Beziehungen, ein besseres Herz-Kreislauf-System, besserer Schlaf, weniger psychische Erkrankungen. Die Deutsche Hauptstelle f√ľr Suchtfragen e.V. (DHS) r√§t:

Am besten f√ľr die Gesundheit ist es, keinen Alkohol zu trinken. Wer sich entscheidet, Alkohol zu konsumieren, sollte so wenig wie m√∂glich trinken.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen klar: Die Nennung einer ‚Äěsicheren‚Äú Menge beim Alkoholkonsum l√§sst sich aufgrund fehlender Evidenz nicht mehr aufrechterhalten. In einer Analyse von 592 Studien unter besonderer Ber√ľcksichtigung der Qualit√§t der Arbeiten zeigte sich eine lineare Beziehung zwischen Alkoholkonsum und Erkrankungs- und Sterbewahrscheinlichkeit.[2] Das hei√üt: Je mehr Alkohol getrunken wird, desto h√∂her ist die Wahrscheinlichkeit krank zu werden und zu versterben.

Keine Grenzwerte mehr: Klare und evidenzbasierte Kommunikation [3]

Eine Arbeitsgruppe aus Fachleuten seitens der DHS Gesch√§ftsstelle sowie Mitgliedern des Wissenschaftlichen Kuratoriums der DHS kommen in dem Ergebnispapier "Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol" zu folgendem Ergebnis: Grenzwerte vermitteln den Eindruck, Menschen k√∂nnten eine ‚Äěsichere‚Äú Menge an Alkohol konsumieren, ohne dadurch Risiken von gesundheitlichen Sch√§den zu erh√∂hen. In vielen F√§llen betrachten Konsumentinnen und Konsumenten diese Werte als eine Art Empfehlung oder als Garantie f√ľr Sicherheit. Dies ist, gemessen an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht mehr haltbar.

Der Verzicht auf die Nennung von Schwellenwerten vermeidet Missverst√§ndnisse und kl√§rt Menschen √ľber die langfristigen Gesundheitsrisiken von Alkoholkonsum auf.

Grenzwerte k√∂nnen au√üerdem den Eindruck erwecken, dass Alkoholkonsum in bestimmten Mengen ‚Äěnormal‚Äú oder ‚Äěakzeptabel‚Äú ist. Die neuen Empfehlungen wirken dem entgegen: Sie verst√§rken den Fokus auf die Reduktion des Alkoholkonsums ‚Äď unabh√§ngig der konsumierten Menge.

Der Einfluss von Alkohol auf die Gesundheit h√§ngt dar√ľber hinaus von einer Vielzahl individueller Faktoren ab, wie etwa dem Alter, dem Geschlecht, der genetischen Veranlagung und dem allgemeinen Gesundheitszustand. Ein allgemeiner Schwellenwert l√§sst sich daher nicht auf alle Menschen anwenden.

Individuelle Faktoren im Umgang mit Alkohol

Neben den allgemeinen Empfehlungen sind f√ľr bestimmte Personengruppen besondere Bedingungen im Umgang mit Alkohol zu ber√ľcksichtigen. Hier gelten bestimmte Grunds√§tze, die zum Beispiel aufgrund k√∂rperlicher oder psychischer Bedingungen die Empfehlungen modifizieren. Besondere Empfehlungen gelten f√ľr Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Schwangere sowie M√§nner und Frauen mit Kinderwunsch, stillende Frauen und f√ľr alle Menschen kontextbezogen in bestimmten Situationen. Weitere Hinweise beziehen sich auf die parallele Einnahme von Medikamenten sowie zur Vorsicht bei Alkohol in Lebensmitteln.

Wann und f√ľr wen kein Alkohol die einzige Wahl ist

Die unter den individuellen Faktoren aufgef√ľhrten Empfehlungen betreffen alle Menschen, auf die die jeweiligen Merkmale zutreffen.

Aufgrund der akuten körperlichen und psychoaktiven Wirkung von Alkohol, z.B. auf Konzentration, Wahrnehmung, Risikobereitschaft, Reaktionsvermögen oder Koordinationsfähigkeit werden weitere Empfehlungen ausgesprochen. Diese betreffen uneingeschränkt alle Personen und sind auf bestimmte Situationen, Aktivitäten oder soziale Kontexte bezogen.

Rauschtrinken vermeiden

Rauschkonsum, das hei√üt zu einer Trinkgelegenheit f√ľnf oder mehr Getr√§nke f√ľr den Mann und vier oder mehr f√ľr die Frau, sollte grunds√§tzlich vermieden werden. Es bestehen erh√∂hte gesundheitliche Risiken, Vergiftungs-, Sturz- und Unfallgefahr.

Vorsicht bei Alkohol in Medikamenten

Antiseptische Mundsp√ľll√∂sungen, fl√ľssige Pr√§parate gegen Magen- und Darmbeschwerden, hom√∂opathische Tropfen, viele pflanzliche Pr√§parate und andere Arzneimittel enthalten Alkohol, beispielsweise als Konservierungsstoff oder Auszugsmittel. Der Alkoholgehalt kann f√ľr Menschen, die Alkohol meiden m√ľssen oder wollen und solche, die ihren Alkoholkonsum reduzieren wollen, problematisch sein.

Betroffene Personen sollten sich beim Kauf von Arzneimitteln √ľber den Alkoholgehalt informieren.

Die DHS rät außerdem dazu:

- Alternativen zu nutzen. Personen mit Abstinenzgebot sollten alkoholfreie Alternativen wählen.

- Medikamente sicher aufzubewahren. Grunds√§tzlich sollten alle Medikamente, einschlie√ülich alkoholhaltiger Pr√§parate, f√ľr Kinder unzug√§nglich aufbewahrt werden.

- Beratung einzuholen: Bei Unsicherheiten oder gesundheitlichen Bedenken sollten stets ärztliche und/oder pharmazeutische Fachkräfte zu Rate gezogen werden.

Vorsicht bei Alkohol in Lebensmitteln

Viele allt√§gliche Lebensmittel enthalten geringe Mengen an Alkohol. Dieser Alkoholgehalt muss auf den Verpackungen nicht immer angegeben werden. F√ľr Kinder und Menschen, die Alkohol meiden m√ľssen oder wollen, ist das problematisch. Beispiele f√ľr Alkohol in Lebensmitteln sind:

- ‚ÄěAlkoholfreie‚Äú Getr√§nke (z.B. alkoholfreie Biere, Weine): Diese d√ľrfen bis zu 0,5 Vol.-% Alkohol enthalten, was f√ľr Menschen, die Alkohol meiden m√ľssen oder wollen ein Problem darstellen kann.

- Alkohol in Lebensmitteln: Fruchts√§fte, Erfrischungsgetr√§nke, Sauerkraut und sogar gereiftes Obst k√∂nnen durch nat√ľrliche G√§rungsprozesse geringe Mengen Alkohol enthalten.

F√ľr die meisten Lebensmittel besteht keine rechtliche Verpflichtung, den Alkoholgehalt anzugeben. Die DHS r√§t dazu verf√ľgbare und verl√§ssliche Informationsquellen zu nutzen, um sich √ľber den Alkoholgehalt in Lebensmitteln zu informieren.

Kinder sollten nicht fr√ľhzeitig an den Geschmack von alkoholischen Getr√§nken gew√∂hnt werden. So sollten Kinder auch z.B. alkoholfreie Biere, alkoholfreien Wein oder alkoholfreien Sekt nicht erhalten.

Weniger Alkohol - mehr Gesundheit

Grundsätzlich gilt: Die Wahrscheinlichkeit einer langen Lebenszeit in Gesundheit ist höher, je weniger Alkohol getrunken, je weniger Tabak/Nikotin konsumiert wird, je ausgewogener die Ernährung ist und ausreichende körperliche Bewegung erfolgt.

[1] Vgl. DHS (2023): Das Wissenschaftliche Kuratorium der Deutschen Hauptstelle f√ľr Suchtfragen. Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol. https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/WK_der_DHS_-_Empfehlungen_zum_Umgang_mit_Alkohol.pdf

[2] Global Burden of Disease 2016 Alcohol Collaborators (2018): Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. In: Lancet, 392(10152), 1015-1035.

[3] Unsere Brosch√ľren und andere Ver√∂ffentlichungen der DHS enthalten ggf. noch unsere alten Empfehlungen. Wir √ľberarbeiten unsere Materialien sukzessive, allerdings wird das viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten darum, m√∂glicherweise entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.